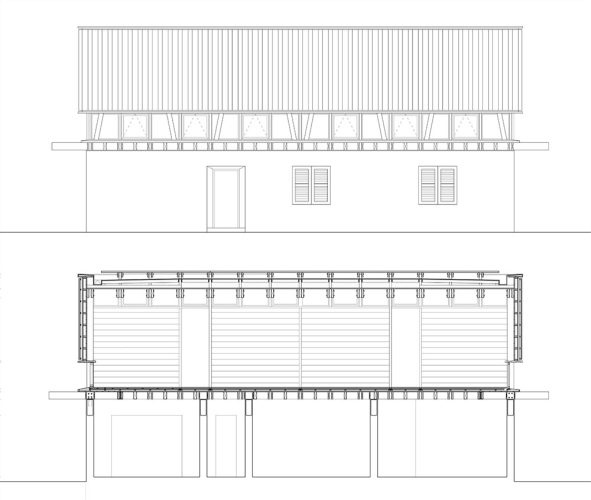

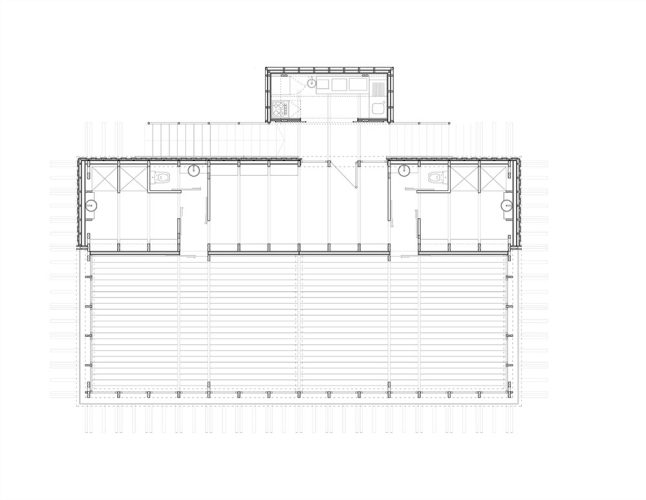

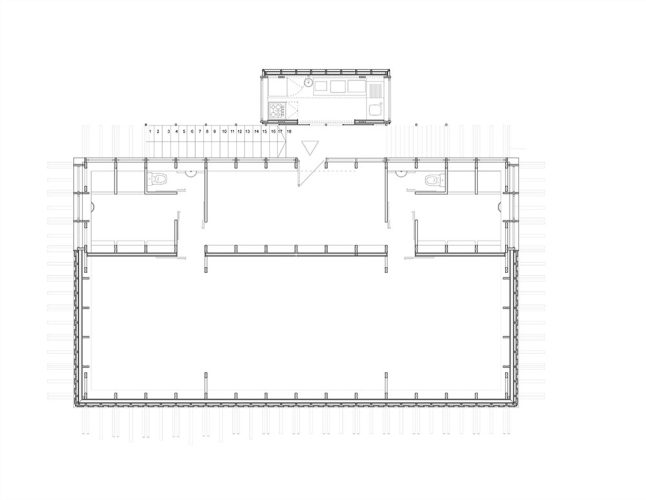

Pensemos en la arquitectura del templo. De espacios silenciosos, centelleantes y escasamente iluminados, espacios que apelan a la búsqueda del alma. Pensemos en las formas simples, en el arreglo y la estructura, en el eco, el aire, el viento, la luz del sol, las formas del cuerpo que respiran, los espacios que rebosan durante la práctica, esenciales para mirar hacia adentro.

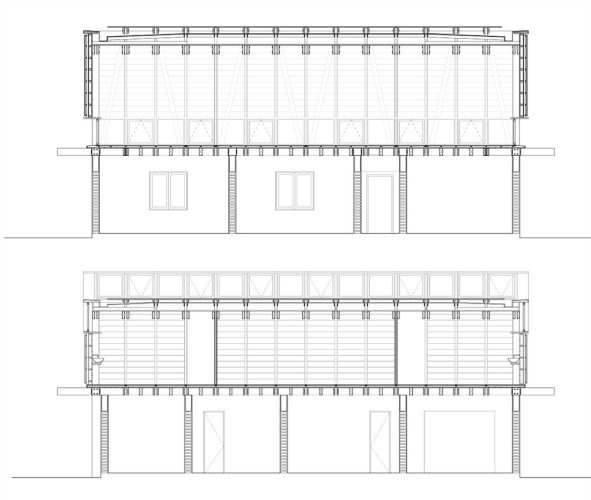

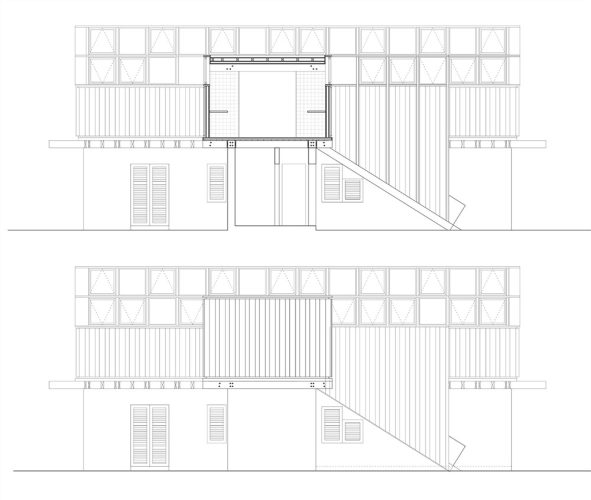

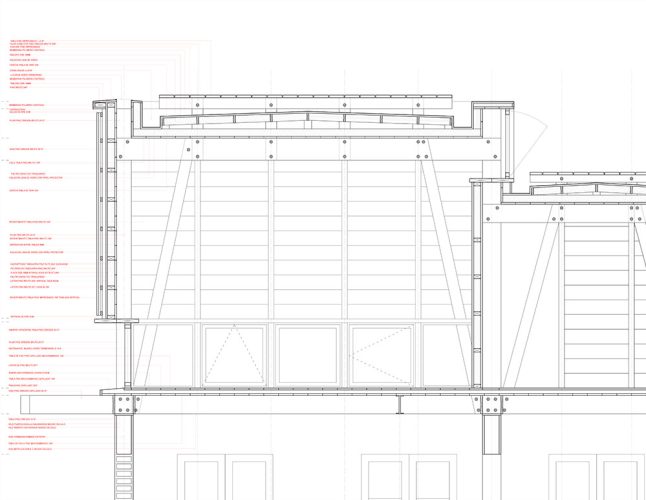

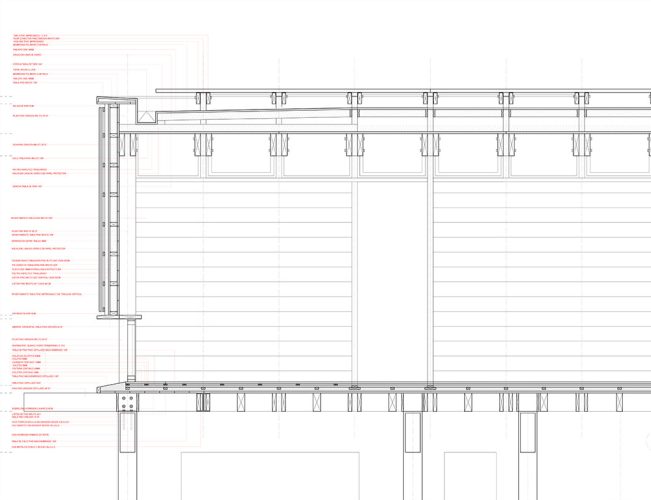

Dejar que la luz entre como una línea que divide la casa de la escuela, iluminando la habitación desde abajo como si estuviera colgando de esta línea; una línea que narra el paso del tiempo, las horas del día, las estaciones del año. Por donde entra la luz es también por donde entra y sale el aire, por donde se produce la respiración.

La luz nos habla sobre el paso del tiempo. Afecta a los objetos mientras construye el tiempo. Es a través de la luz que somos conscientes de su curso sin fin, de su linealidad y naturaleza cíclica.

No sólo la luz: la materia iluminada también es necesaria. Y en consecuencia, adquiere relevancia la sombra. Porque la luz pura arde. Quema todo y hace un desierto. En un desierto, no hay sombra para no refrescar nuestros ojos ni para darnos alivio, y el tiempo se detiene sin piedad (se vuelve insoportablemente ancho), y la vida cesa. El exceso de luz es la muerte.

Fotografías: Pablo Blanco

[unitegallery Ashtanga_Yoga]